剛夏至的陽氣攀至頂峰,我們該如何借自然之力充盈自身?又該如何在暑熱漸盛時守住身心的清涼?不妨循着東華禪「借事煉心,覺悟人生」的智慧,在農禪勞作與生活點滴中,找到與節氣共振的節奏。

採天地陽氣 動靜之間納養生機

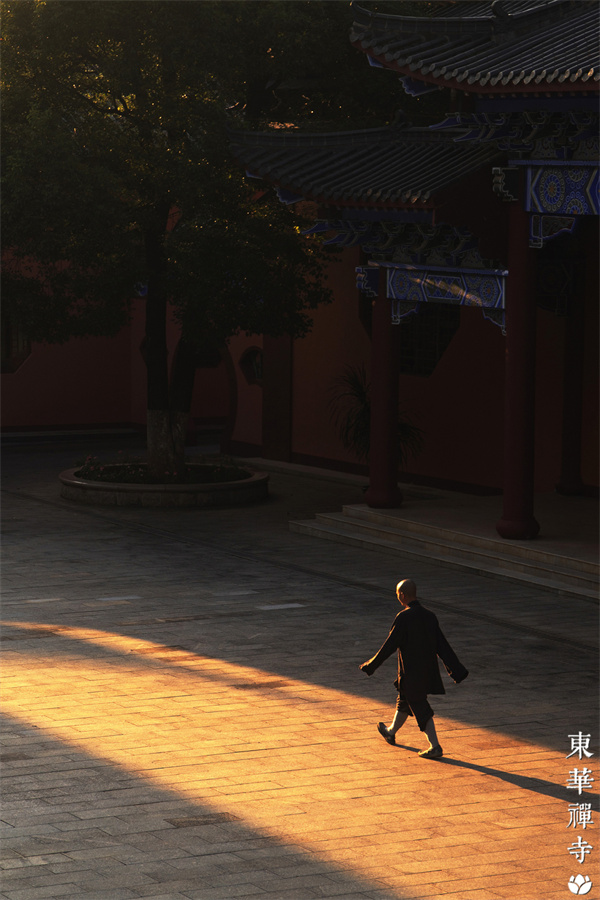

清晨的東華禪寺,在朦朧霧氣與蟬鳴中甦醒。每天早課完畢,僧眾來到菜地除草、施肥,有人問:「這個時節正是太陽毒辣的時候,在田裏勞作,不覺得熱嗎?」但你看地裏的莊稼,越曬越精神;人動起來,氣血循環快了,晨曦中毛孔微微張開,正是中醫所言「以陽引陽」的妙法。

當夜幕降臨,以「善護念,清凈心」的心法靜坐,看似不動,實則在調和體內陽氣。夏至陽氣浮於表,人心易浮躁,靜坐不是壓抑念頭,如觀雲起般從容,讓妄念隨陽氣自然流動。無論是晨練的動,還是晚間的靜,都是在順應天時中,讓身體成為承接陽氣的容器。

節氣三候 應季而食裏的自然智慧

夏至後的暑熱,最易耗傷脾胃。而在農禪文化裏,藏着應對的妙法——「吃當季,食在地,以自然之物養自然之身」。

這段時間正是食用黃瓜、茄子、空心菜的時節。當季的瓜菜自帶清熱解暑的屬性,而親手耕種的過程,更是讓人心與土地相連。

農禪文化裏的飲食智慧,從不是複雜的養生公式,而是「吃土地此刻給予的,做天地此刻相宜的」。當城市中的人們在超市選購反季節蔬菜時,這裏的僧眾正用鋤頭和竹籃,書寫着最樸素的食療之道。

承傳統之韻 從吃面到祈福的節氣習俗

夏至的傳統習俗,在東華禪寺有了獨特的禪意演繹。民間「冬至餃子夏至面」的食俗,在此化為天食館的「禪面」,麵條伴隨着剛出鍋的熱氣,澆頭點綴着當季的新鮮蔬菜。

麵條細長,象徵着夏至後白晝漸短的「光陰」,也暗合古人「陰陽交替」的哲學觀,夏至陽氣極盛,吃面時以清涼配菜調和,正是「以陰濟陽」的生活智慧。

《禮記》中記載:「夏至到,祭地祇,薦麥魚。」上古時期,人們認為夏至是陰陽轉換的關鍵節點,需通過祭祀祈求五穀豐登。

傳說在吳越一帶,漁民會在夏至這天捕撈第一網魚,選出最大的鯉魚供奉給河神,祈求夏季汛期平安。而北方的農耕部落則會用新收的小麥做成餅,祭祀土地神,感謝自然的饋贈。

古人夏至祭神,本質是敬畏自然;而我們誦經祈福,也是在與天地能量共振。可見外在的節氣流轉是修行的契機,而真正的能量提升,永遠始於對內心的觀照。

避溽暑燥熱 心定自然涼的禪門妙法

除了飲食,避暑更重要的是在「心定」二字上做功夫。避暑先避心暑,心若浮亂,縱處冰窟亦覺煩熱。

寺院的建築也藏着避暑智慧。明清風格的殿堂高檐翹角,既能引穿堂風,又能遮擋直射陽光。院內菩提樹的濃蔭下,伴隨着寺院的風鈴聲,常有信眾在此駐足靜思。「在看那樹影搖動時,不知為何,心卻靜下來了。」

而在傍晚,有部分僧眾會選擇運動或發心打掃衞生,此時暑氣稍退,月光與汗水相映,恰是「動中求靜」的避暑良方。比起躲在空調房裏,這種與自然共處的方式,反而與「不脫離世俗事務,卻能超越煩惱」的修行觀更加契合。

無論是頂着烈日除草的勞作,還是齋堂裏帶着露水的青菜,東華禪寺的夏至生活,最終都指向一個核心:外在的天時流轉不息,內在的能量需靠「覺知」喚醒。夏至不是對抗炎熱,而是懂得在盛陽之下,做一個「接地氣」的人,讓每一個當下都成為自在的道場。

【來源】東華禪寺

版权及免责声明:凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“欧洲侨报”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章,不代表本网观点和立场。版权事宜请联系:0040-751021899。